noviembre 5, 2021

nerd

julio 1, 2021

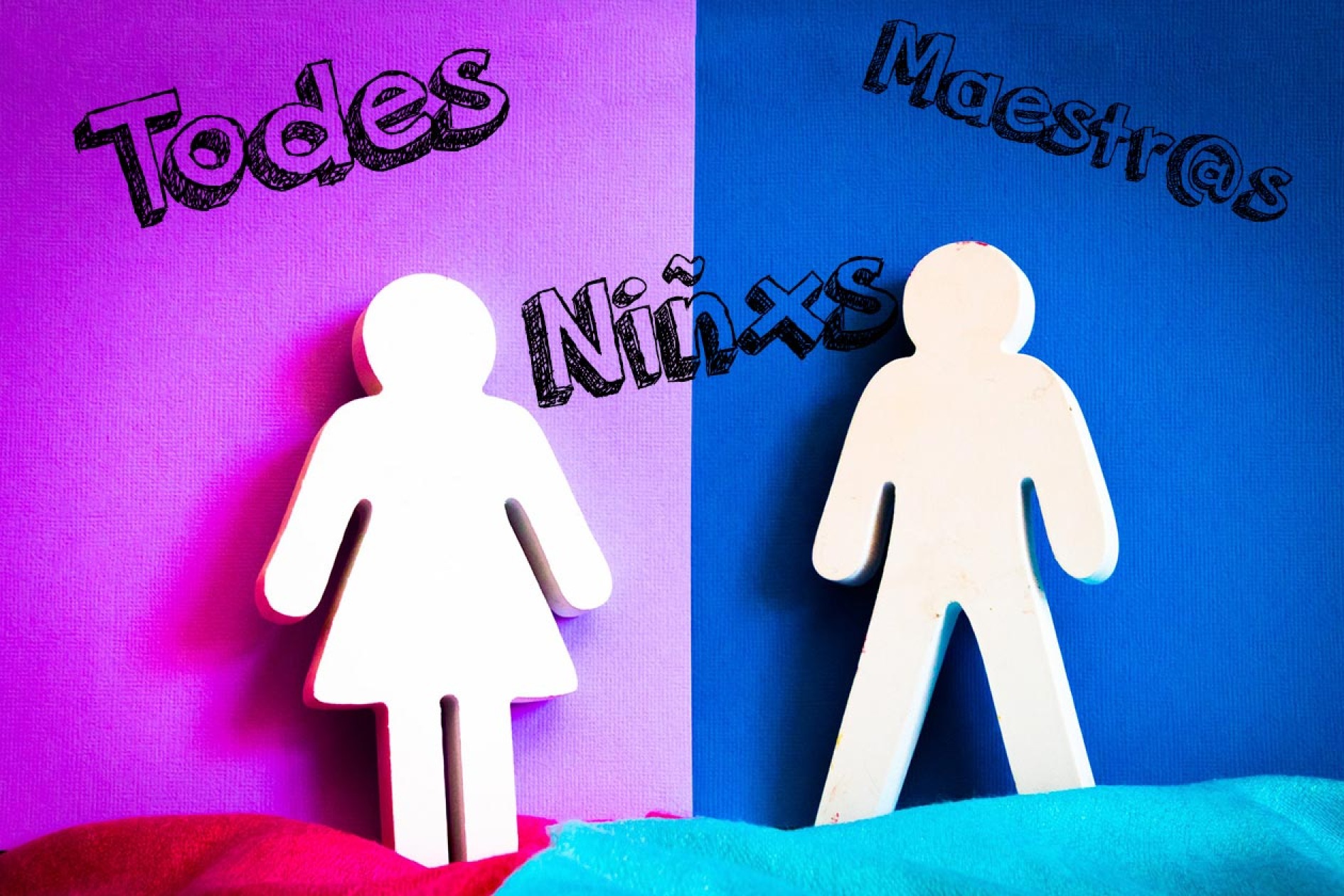

Lenguaje inclusivo: ¿una lucha por la visibilidad?

junio 17, 2021

Así escriben los que escriben

marzo 6, 2021

Lo que no sabías del doblaje de voz en películas

marzo 2, 2021

Así nació El Principito de Saint-Exupéry

febrero 8, 2021