marzo 6, 2021

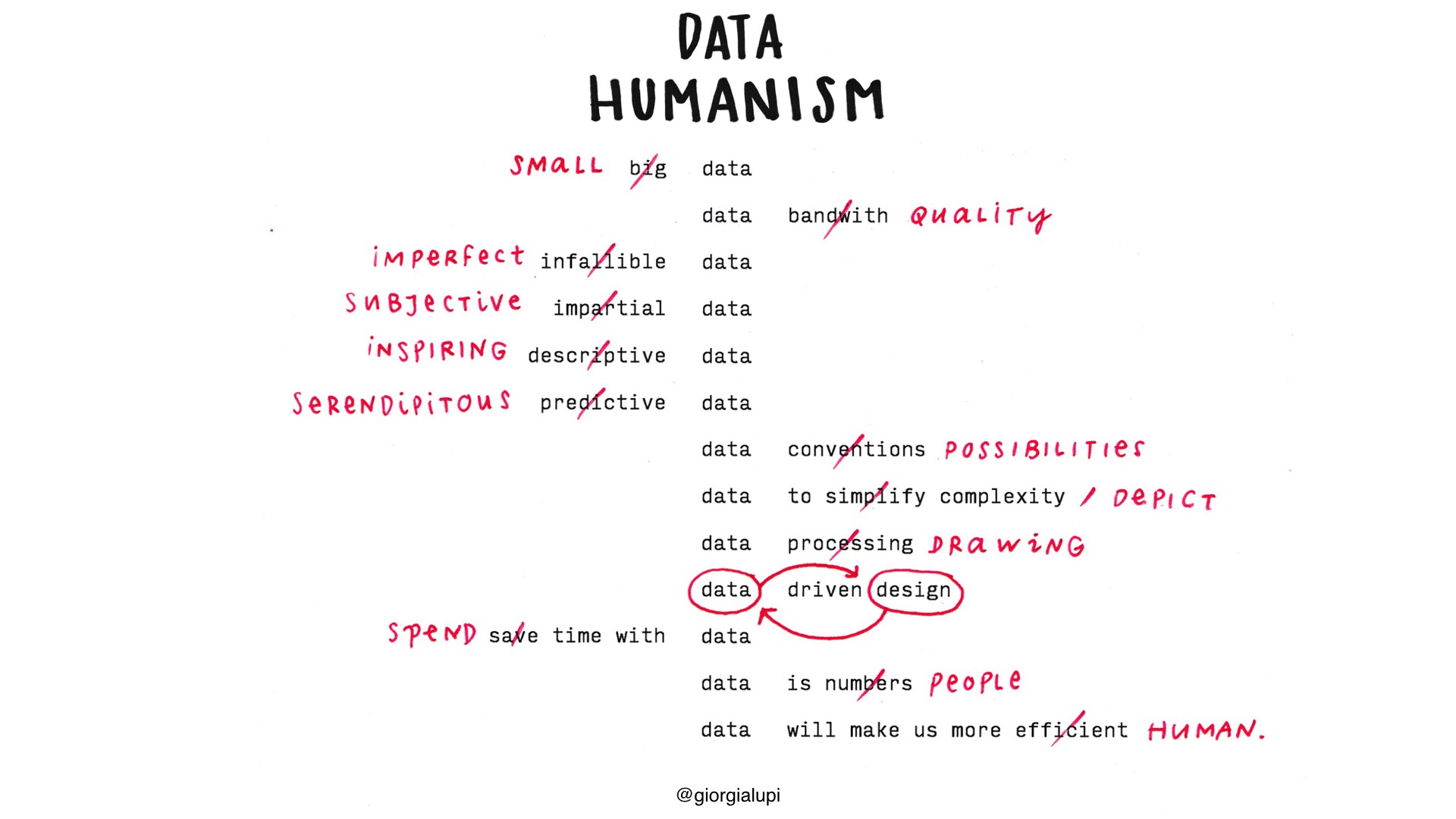

datos

marzo 2, 2021

Así nació El Principito de Saint-Exupéry

febrero 12, 2021

Postsecret: contando historias con secretos

diciembre 11, 2020

Dear Data: los datos y estadísticas también cuentan historias (Parte II)

diciembre 8, 2020