diciembre 23, 2022

especializado

diciembre 5, 2022

Secretos de la RAE: ¿nuestros antepasados envidiarían nuestras palabras?

septiembre 9, 2022

El dilema de la propiedad intelectual y el derecho a la cultura

septiembre 2, 2022

Identidades de género: cuerpos y personas diversxs

junio 16, 2022

Somos diversos: orientaciones sexuales que no conocías

junio 1, 2022

Los secretos de la deep web y la dark web

noviembre 5, 2021

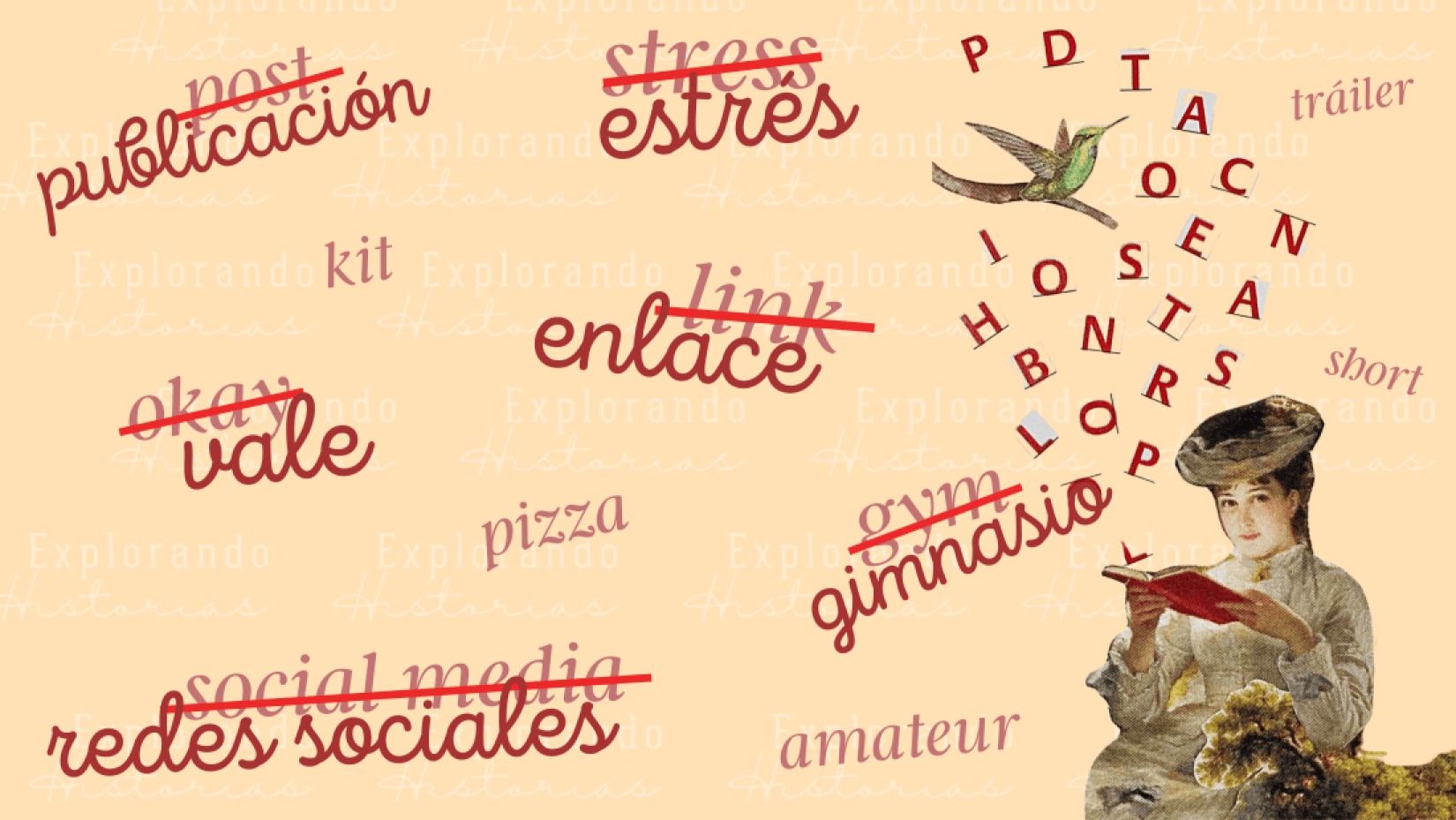

Anglicismos: las palabras inglesas que han ingresado al español

julio 8, 2021

La importancia de llamarse target

julio 8, 2021