septiembre 26, 2024

cine

octubre 31, 2023

¿Por qué nos gustan las historias de terror? Parte II

octubre 24, 2023

¿Por qué nos gustan las historias de terror? Parte I

mayo 16, 2023

13 estilos para enseñar, ¿sabes cuál es el tuyo?

mayo 9, 2023

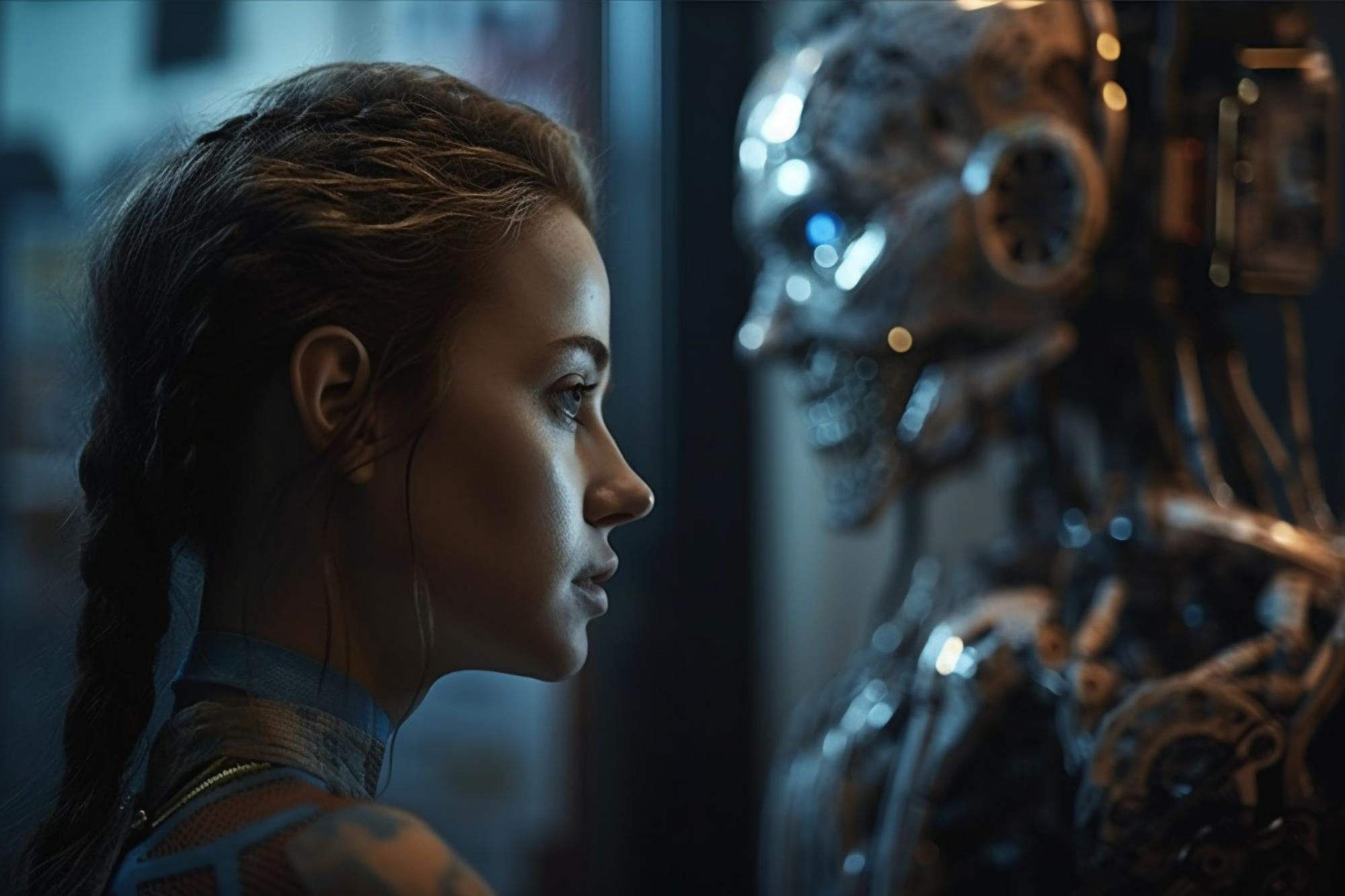

Tecnofobia o “ay nanita, me da miedo la maquinita”

febrero 28, 2023