diciembre 21, 2022

lgbt

septiembre 2, 2022

Identidades de género: cuerpos y personas diversxs

junio 16, 2022

Somos diversos: orientaciones sexuales que no conocías

julio 1, 2021

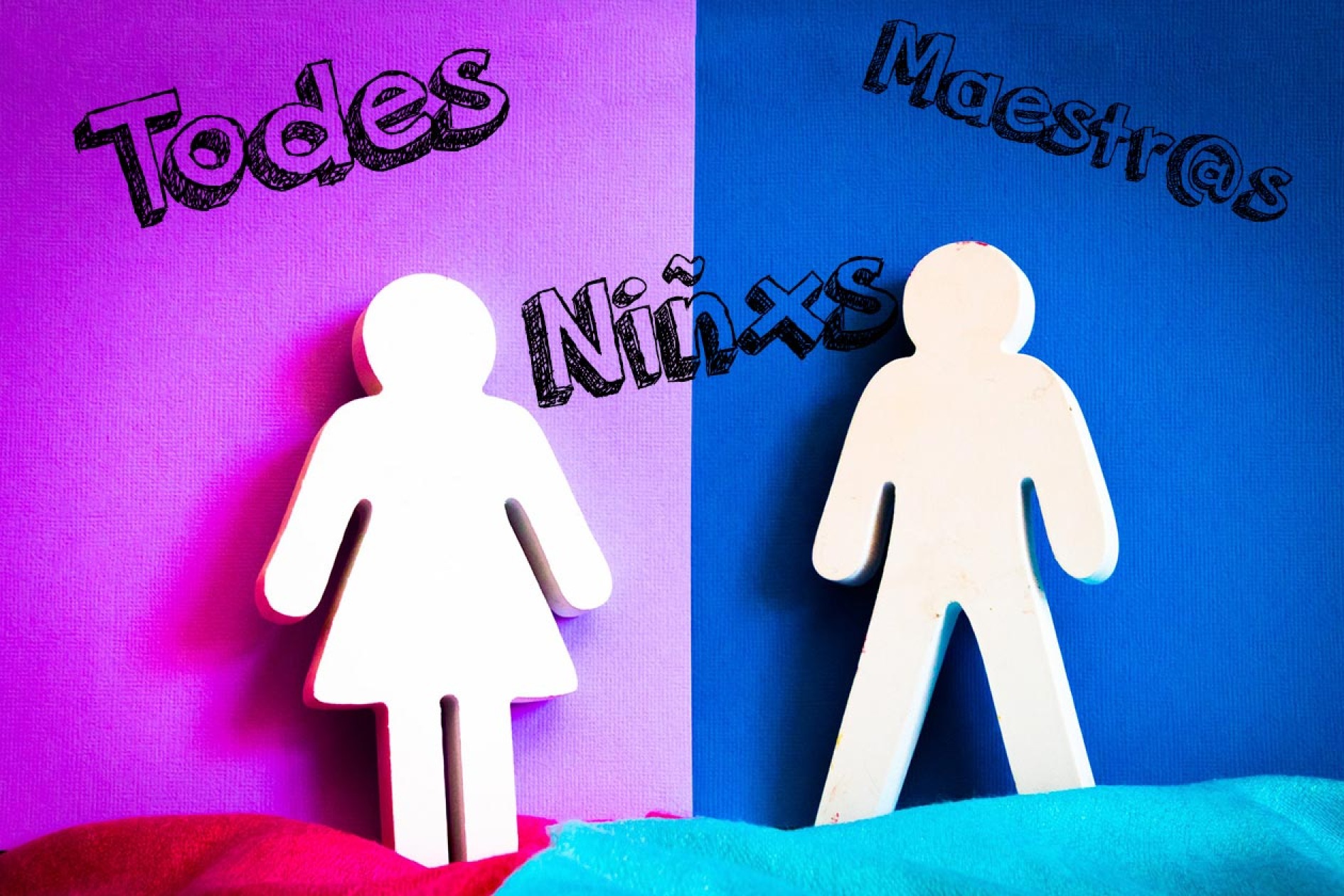

Lenguaje inclusivo: ¿una lucha por la visibilidad?

junio 2, 2018