Existen numerosos teóricos que aseguran que la literatura, a diferencia de la filosofía, es un asunto rabioso, que sólo puede gestarse cuando la psique del ser humano se encuentra inflamada de inquietudes transgresoras.

Por lo tanto, podríamos asegurar que las primeras obras son las que mejor representan el talento intrínseco de sus respectivos autores.

Mario Vargas Llosa es, muy probablemente, uno de los exponentes más evidentes de dicho fenómeno.

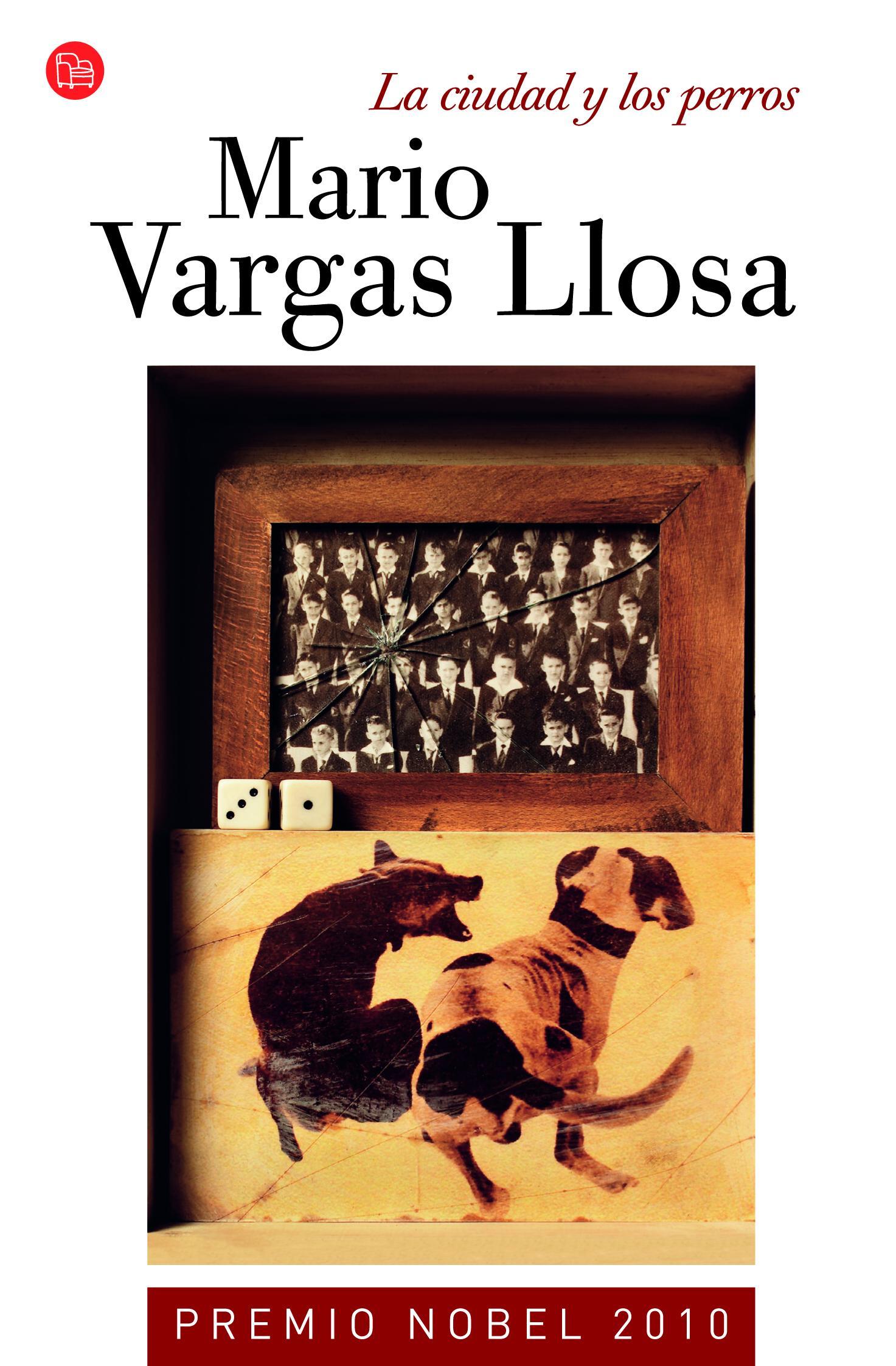

Mientras que la obra tardía de este gigante de la literatura latinoamericana se encuentra impregnada de cierto aire pasivo, es en su primera novela, La Ciudad y los Perros (1963), donde encontramos el rostro más explosivo y contestatario de su quehacer como escritor.

Ambientada en un colegio militar peruano donde la disciplina castrense y el submundo juvenil conviven paralelamente, esta novela nos presenta a un conjunto de personajes que se vuelven las víctimas por excelencia de los códigos sociales conservadores.

De una manera velada, Vargas Llosa ejerce una áspera crítica hacia esos conceptos falocéntricos que rigen a la civilización humana; mismos que se traducen en un juego de jerarquías donde sólo los más aptos sobreviven.

El ejército, institución masculina por excelencia, queda expuesta como un organismo inhumano cuya rigidez no es más que una caduca muestra de aquella serie de conceptos que obstaculizan el progreso humano.

Independientemente de este feroz señalamiento, el joven apetito de Vargas Llosa también se ve reflejado mediante una creatividad narrativa llena de juegos temporales y lingüísticos. Un estilo vanguardista que jamás volvería a notarse tan vívidamente bosquejado en la obra del autor (exceptuando a ese experimento artístico titulado Los Cachorros).

El ánimo provocador e inventivo que Mario Vargas Llosa ostentó durante los principios de la década de los sesenta hizo de su primer texto largo una de las obras más importantes de la literatura universal contemporánea.

Mismo fenómeno que nos recuerda que, más allá de los parámetros academicistas, el arte es algo que nace de las pasiones más insurrectas.